por Virginia Moratiel

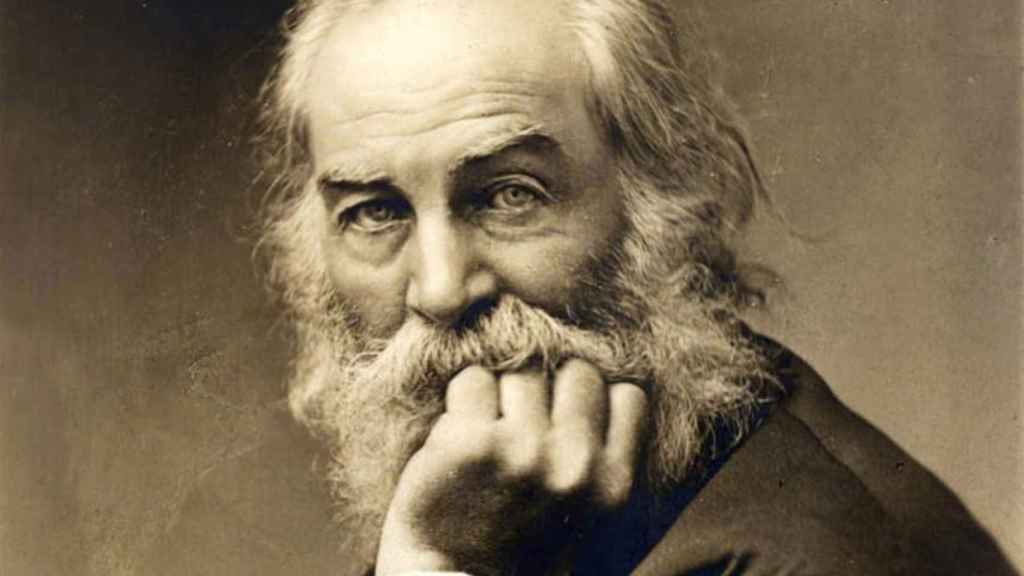

Desde su verso libre, desatento a la rima y a la

métrica, pero impregnado de una envolvente musicalidad, Walt Whitman simboliza el

espíritu americano emancipatorio que se impuso con la victoria del Norte en la

Guerra de Secesión. Sin duda, es el escritor estadounidense por

excelencia, quien encuentra en la poesía una fuerza política en sí

misma que, como en el caso de la democracia, se basa en su poder para unificar

lo múltiple sin sacrificar ni humillar la diversidad. En resumidas cuentas,

América, ese aluvión de seres humanos y culturas distintas que luchan por

sobrevivir en comunidad y mantener su independencia, es para él “el más grande

de los poemas”. Por eso canta a sus gentes, a sus paisajes, ciudades y

costumbres, incluso al béisbol: “nuestro juego, el juego americano”. Antiesclavista, democrático, contrario a la discriminación racial

y defensor tanto de la libertad individual como de la equidad de género,

Whitman construyó una épica basada en la sencillez y la modestia, donde el gran

héroe es tan sólo el hombre común.

El genio de los Estados Unidos no es

mejor o mayor en sus ejecutivos o legisladores, ni en sus embajadores o autores

o colegios o iglesias o salones, ni tampoco en sus periódicos o inventores…

sino siempre es mayor en la gente común.

Su aceptación de las diferencias no

se restringe a lo que consideramos positivo. Por el contrario, su empatía

abarca el mal, la debilidad, la carencia, el defecto y el vicio, todo aquello que la sociedad oculta, margina o reprime.

Acoge infinidad de voces, sean de amor o de odio, y nada le parece indigno,

porque su amor se dirige a todos: prisioneros, esclavos, desesperados,

enfermos, ladrones, enanos, estúpidos, locos, resentidos, fumadores de opio,

indios, negros, blancos, trabajadores del campo y obreros, cazadores, policías,

porteros, cadáveres, viejos, jóvenes, niños, emigrantes, madres, prostitutas,

ricos y pobres, pocas celebridades y muchos seres anónimos, sean profundos o

triviales…

De mi garganta salen voces olvidadas,

voces de sexo y de lujuria,

voces veladas que yo desgarro,

voces indecentes que yo clarifico y transfiguro……

Yo no me tapo la boca

ni pongo el índice sobre los labios.

En conjunto, su canto festeja la vida en todas sus formas y

manifestaciones. Es, en definitiva, un himno a la humanidad, reconocida no

tanto en su grandeza, lo cual ya había sido celebrado por la poesía anterior,

sino en la nimiedad de su finitud y contingencia.

Yo soy el poeta de la bondad.

Soy el poeta de la iniquidad también,

y no me avergüenzo.

Yo no soy más que un hombre que

riega las raíces de todo lo que crece.

Muero con el moribundo

y nazco con el niño que recogen los pañales.

Yo no soy sólo esto que se alarga entre mi sombrero y mis zapatos.

Mira atentamente la pluralidad del universo:

nada es igual y todo es bueno.

Como consecuencia, Whitman se expresa

con un lenguaje directo, realista, profundamente inclusivo, dialógico,

pluralista. Escribe un Canto a mí mismo,

su poemario más aplaudido, y lo incorpora a Hojas de

hierba, su magna obra poética, repetidamente corregida y

ampliada a lo largo de toda la vida. En él, habla en primera persona,

colocándose en un emplazamiento evanescente, porque “yo” puede ser cualquiera, y, de este modo, consigue

acercarse íntimamente al lector, lo implica y lo compromete hasta convertirlo

en cómplice suyo.

Yo soy Walt Whitman…

Un cosmos. ¡Miradme!

Si no me encuentras enseguida,

no te desanimes;

si no estoy en aquel sitio

búscame en otro.

Te espero…

En algún sitio estoy esperándote.

En ese regreso a la interioridad radica, precisamente, la

esencia de la lírica. Su aparición abrupta y conmovedora siempre delata un

desplazamiento previo del Yo. Así ocurrió, por ejemplo, en Grecia, donde el inicio de la poesía lírica con Safo,

Alceo y Anacreonte se produjo por rechazo ante la disolución de la identidad

individual en lo colectivo, puesta al servicio del pueblo, característica de la

épica y la lírica coral. Algo parecido también sucedió en la filosofía. Cuando el idealismo alemán se extravió en un

mundo puramente espiritual, llegó, por reacción, el materialismo antropológico

de un Feuerbach, que resituó la conciencia en su ligazón con

el cuerpo, haciéndola respirar las fuerzas vitales en medio de la naturaleza y

poniéndola en plena interrelación con otros sujetos igualmente encarnados. Por

eso, no es arbitrario que se compare a Whitman con Safo o que pueda

parangonársele con Feuerbach, con quien comparte la oposición al Romanticismo.

En todos los casos, el regreso al Yo se acompaña de una nueva experiencia temporal, de un aprecio por los valores

ligados a la fugacidad: se estima lo único e irrepetible del

instante que fluye y se escapa, la belleza física, el amor sensual, la pasión,

la sexualidad. Y de algún modo, pasa con la poesía y con la filosofía lo mismo

que con la vida. Cuando uno queda inerme, desarmado ante la sacudida del dolor,

el abandono o la muerte, es necesario volver a centrarse en torno al propio

eje, en las coordenadas de cada cual. Probablemente esto es lo que sintió

Whitman ante los horrores de la guerra, donde sirvió como enfermero y murió su

hermano, atrocidades que vinieron a abundar de forma abrumadora las peripecias

de una vida mísera y austera como impresor, maestro, empleado y

periodista. Quizás por eso su poesía es un abrazo a la vida desde el

encuentro y el afecto a uno mismo, lo cual permite establecer los propios

límites y proyectar la apertura hacia los demás con la convicción de que la

existencia no requiere mayores complicaciones para ser un deleite, porque ella

es valiosa en sí misma. Ahí reside el principio de cualquier renacimiento y,

por eso, Whitman puede considerarse también como un guía en la escarpada vía de

la resiliencia.

Me celebro y me canto a mí mismo.

Y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti,

porque lo que yo tengo lo tienes tú.

Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.

Que se callen ahora las escuelas y los credos.

Atrás. A su sitio.

Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré: que nadie lo olvide.

Pero ahora yo ofrezco mi pecho

Igual al bien que al mal,

dejo hablar a todos sin restricción,

y abro de par en par las puertas a la energía

original de la naturaleza desenfrenada.

En el fondo, la poesía es un ejercicio de escucha. El poeta canaliza

los impulsos, los sentimientos, tanto personales como ajenos, pero su palabra

no expresa únicamente lo subjetivo sino lo universal que hay en todo ser,

porque lo divino habita en el corazón de cada uno, su

voz guía de forma certera y la luz interior alumbra el camino a seguir. En este

punto, la formación religiosa de Whitman, la pertenencia de su familia a la

secta de los cuáqueros, fue decisiva. También lo fue para perfilar sus

creencias en torno al pacifismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de

los derechos de las minorías, el trato humanitario de indígenas o criminales y

la honradez estricta. Finalmente, sus ideas terminaron por madurar en contacto

con los principios filosóficos del “Club Trascendental”, al cual perteneció

junto con otros escritores como Louisa May Alcott. Y así, en Whitman

encontramos un cierto panteísmo que afirma –como ya había dicho Ralph Waldo Emerson– “la unidad de

Dios y el mundo en la inmanencia del mundo”.

Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos

ni tomarás las cosas de mis manos.

Aprenderás a escuchar en todas direcciones

y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser.

Y nunca habrá más perfección que la que tenemos,

ni más cielo

ni más infierno que éste de ahora.

Gracias a la experiencia directa, que

no mira por los ojos de los muertos ni se nutre con el espectro de los libros,

se accede a un conocimiento auténtico del mundo y al

origen de toda libertad. Respaldarse en la tradición puede resultar

muy cómodo, pero enmascara lo real escamoteándolo tras distintas

mediaciones. El pensamiento nubla, destruye la

espontaneidad de la vida, porque idealiza y denigra lo existente al

contrastarlo con una perfección inalcanzable a la cual se esclaviza. Ser libre es atenerse a lo que hay, aceptarlo en su

pequeñez y en sus deficiencias, no afanarse en corregirlo ni mejorarlo. De este

modo, ligada al vitalismo, la prevención frente al concepto apunta en Whitman a

lo moral. No se trata de que desdeñe la ciencia positiva, todo lo contrario.

Igual que los trascendentalistas, él aboga por la intuición y la observación

directa de las leyes naturales, porque cree que, a su través, el ser humano

entra en contacto con la energía cósmica. Recostarse sobre la hierba y

holgazanear implica abandonarse al devenir de la naturaleza, reconocer la

pertenencia a ella y disfrutar de esa entrega. También supone desertar de una

ética del trabajo para fortalecer la ética del placer, que redefine el cuerpo y

los instintos, convirtiéndolos en fuente de gozo y alegría.

Pero yo que conozco la correspondencia exacta

y la imparcialidad absoluta de las cosas,

no discuto,

me callo

y me voy a bañar al río para admirar mi cuerpo.

Hermoso es cada uno de mis órganos y atributos,

y los de otro hombre cualquiera sano y limpio.

No hay en mi cuerpo ni una pulgada vil:

nobles son todos los átomos de mi ser

y ninguno me es más conocido que los otros.

Con una osadía que escandaliza, en

plena época victoriana y en una América infestada de sectas religiosas que

esgrimen una moral sexual conservadora, Whitman abjura de la

superioridad del alma sobre el cuerpo y decreta su completa

igualdad y mutua dependencia. En su perfección, el cuerpo no admite ser

explicado más allá de sí mismo, es un territorio sacro. Se revela como un

auténtico milagro que despierta una irresistible atracción, porque es

“eléctrico”, está cargado con un alma y dispuesto a establecer con otros una

conexión de amor. Whitman lo recorre a través de sus funciones, actitudes y

movimientos, perfilándolo en su ritmo individual y colectivo. Se refiere tanto

al cuerpo del varón como al de la mujer, dejando traslucir en el peregrinaje

sus preferencias homosexuales. Una y otra vez reitera su admiración hacia cada

una de sus partes convirtiendo la palabra poética en una especie de caricia que

modela los órganos, los hace surgir y despierta su sensibilidad. No es de

extrañar, entonces, que su poesía resultase obscena y que incluso se llegara al

extremo de acusarlo de procaz y hasta de pornográfico.

Me estremezco ante el vientre lo mismo que ante el

corazón y la cabeza.

La cópula tiene el mismo rango que la muerte.

Creo en la carne y en los apetitos.

La vista,

el oído,

el tacto…

son milagros.

Y cada partícula,

cada apéndice mío

es un milagro.

Soy divino por dentro y por fuera

y santifico todo lo que toco

y todo lo que me toca:

el olor de mis axilas es tan fino como el de una plegaria;

y esta cabeza mía

vale más que las iglesias,

las biblias

y los credos.

Así, la visión humilde, sentida y original, de una conciencia encarnada muestra la vida como lo supremo, único y universal, pura actividad e inocencia, donde la muerte y el mal no existen, porque en el conjunto los opuestos se compensan y nada desaparece, todo se transforma. Desde ese espacio de culminación y abundancia, Whitman alza su proclama de gratitud, enseña a celebrar la existencia y a convertirse en su protagonista, porque, a pesar de los vaivenes que la suerte impone, cada uno de nuestros actos puede plenificarnos, hacernos más libres, más felices, y unirnos solidarios con el prójimo… Una apuesta por la confianza en lo nimio y, en estos tiempos de desánimo y abatimiento, ¡un verdadero antídoto contra la depresión!

(El vuelo de la lechuza / 4-9-2017)

No hay comentarios:

Publicar un comentario