por Juan Carlos González A.

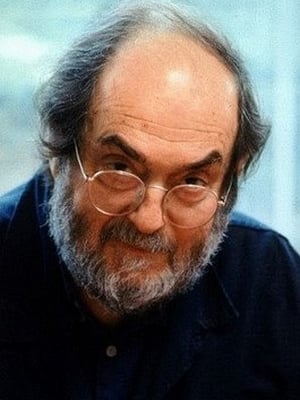

Trece largometrajes, tres cortometrajes

documentales, cuarenta y tres años de actividad profesional, setenta años de

vida: cifras dicientes pero que no alcanzan a aferrar el reservado quehacer de

un director exquisito como pocos lo han sido. Kubrick ponía el énfasis en la

imagen, la misma que capturó como fotógrafo adolescente para la revista Look,

la misma que se detendría -sinuosa- sobre cada detalle, cada minucia, cada

ángulo de su cine, manojo de celuloide elaborado con la dedicación de un

artesano y con la obstinada paciencia del ajedrecista que era desde su juventud

primera.

Imposibilitado para acceder a una educación universitaria formal,

Stanley Kubrick recorrió los caminos de Estados Unidos armado de su cámara

fotográfica, devorando cine, tratando de asistir a cursos libres, jugando

ajedrez para sobrevivir. Day of the Fight (1951) fue su primer

trabajo documental, quince minutos de celuloide construido a punta de

carencias, una cámara alquilada, ninguna mano que le asistiera. La película fue

vendida a la RKO-Pathé por 4.000 dólares, haciendo realidad el sueño de

cualquier director novato; que su obra fuera exhibida públicamente. Tenía

veintitrés años.

Y luego llegaron otros dos documentales, Flying Padre (1951)

y The Seafarers (1953) para darle confianza y para afirmar sus

pasos todavía tambaleantes, que se pondrían pronto a prueba con Fear

and Desire (1952) su primer largometraje. Los nueve mil dólares

cedidos por uno de sus tíos, un guion del poeta Howard Sackler y la

colaboración de su esposa y de sus amigos, se convirtieron en su primera

experiencia argumental, según sus palabras “el drama del ‘hombre’ perdido en un

mundo hostil, desprovisto de apoyos materiales y espirituales, intentando

comprenderse a sí mismo y a la vida que le rodea. Su odisea peligra por otra

razón más: la presencia de un enemigo invisible pero mortífero que le envuelve;

un enemigo, empero que, bien analizado, resulta salido casi de su mismo molde…

Seguramente tendrá distintos significados según las personas, y es natural que

sea así”. Era apenas su primera película, y ya sus declaraciones nos hablaban

de una búsqueda que se prolongaría a lo largo de sus siguientes obras, incluida

su última cinta, Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut,

1999): la terrible ambigüedad de la condición humana, capaz de lo más bello y

de lo más abyecto.

Dos años después, en 1955, logra reunir los recursos suficientes para

dirigir Killer’s Kiss, un thriller que él mismo escribe, fotografía

y monta, y un año más tarde une fuerzas al productor James B. Harris para

entrar a Hollywood y allí realizar The Killing (1956), un

magistral divertimento estilístico que fracturó el tiempo narrativo y lo lleno

de fragmentos y voces plurales, en una derrotada historia negra que John Huston

hubiera firmado con su nombre sin pensarlo dos veces.

Enrolado por la MGM, Kubrick se embarca en varios proyectos que no

terminan en ninguna parte -una de sus características distintivas- hasta que

junto a Calder Willingham y Jim Thompson adaptan una novela de Humphrey Cobb y

dan origen, gracias al aporte económico de Kirk Douglas, a La patrulla infernal (Paths of Glory, 1957), una

valiente declaración antibelicista enmarcada en las trincheras de la primera

guerra mundial y que es probablemente una de las películas de guerra que más

complejas elucubraciones sobre el honor y la ética militar se haya atrevido a

lanzar. Tantas, que fue prohibida su presentación en Francia hasta 1975 y en

España –donde se exhibió como Senderos de gloria– hasta 1986.

Para salir del marasmo de la indecisión creativa y de los proyectos

truncos, en los que divaga por cerca de dos años, Kubrick acepta reemplazar a

Anthony Mann en el comando de Espartaco (Spartacus,

1960), un drama épico que era ante todo un vehículo promocional para la carrera

de Kirk Douglas, a la sazón productor del filme, y así mismo un retorno digno

para el guionista Dalton Trumbo, condenado al

ostracismo laboral luego que la cacería de brujas de McCarthy lo llevó a la

cárcel.

Incómodo al no poder desplegar con libertad sus ideas, Kubrick viaja

posteriormente a Londres a rodar Lolita (1962), según la

novela de Navokov, en medio del escándalo que representaba el pretender adaptar

un texto como este. Pero Kubrick fue demasiado sutil y las expectativas

despertadas por el filme fueron mayores que el resultado final, que no dejó

conformes a sus seguidores, a la espera de un material más substancioso.

Con Lolita, Kubrick hizo dos descubrimientos: al humor negro

y a Peter Sellers, y ambos volverían a él muy pronto. Ya residenciado en

Inglaterra, y en un ambiente menos pacato que el norteamericano, Kubrick empezó

su etapa de madurez como realizador. En plena guerra fría aparece el Dr. Strangelove (1964), donde

Sellers realiza tres papeles perfectamente caracterizado, y que es una furiosa

sátira política sobre la posibilidad de un holocausto nuclear que escondía tras

de si una carga de doble sentido sexual por momentos difícil de disimular.

Dando un giro inesperado, recurre luego a The Sentinel, un cuento de Arthur C.

Clarke, para crear a 2001 : odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 1968),

redefiniendo el género de la ciencia ficción en una historia plena de

interrogantes y silencios, que elevo su cine a la altura de obra de arte ; y si

en ese instante el impacto no fuera ya suficiente, tres años después adapta a

Anthony Burgess y nos entrega, sin advertencia alguna, a La naranja

mecánica (A Clockwork Orange, 1971), compleja, virulenta,

acusadora sin tregua.

Con un sorprendente cambio de ritmo, de la mano de Thackeray presenta

posteriormente a Barry Lindon (1975), sugerente ejemplo de su

maestría visual, y del fino estilo de su fotógrafo habitual, el británico John

Alcote, para contarnos esta historia del siglo XVIII, lenta, episódica y

cautivante. Y de allí, un paso de cinco años para el terror alucinado de El

resplandor (The Shining, 1980) y otros siete para su versión

del infierno de Vietnam llamada Nacidos para matar (Full

Metal Jacket, 1987). Pasaron doce años, proyectos que iban y venían,

rumores nunca confirmados, mientras, con todo el sigilo, se iba gestando Ojos

bien cerrados, estrenada de manera póstuma.

La película, basada en la novela Traumnovelle, escrita en

1926 por el médico y dramaturgo austríaco Arthur Schnitzler (1862-1931), aborda

el tema de las relaciones de pareja desde una inquietante óptica punitiva,

donde el sexo sirve como catalizador del deseo y también de la muerte.

Schnitzler, el autor de obras como Professor Bernhardi, La ronda o Cuento

de hadas, era un hombre obsesionado literariamente por el amor, el juego y

la muerte. Admirado por Freud por su capacidad para explorar el alma humana,

este autor era un “investigador” casi obsesivo de las poderosas e intrincadas

raíces y las particulares consecuencias del afecto y del amor.

Con un guion coescrito por Kubrick y Frederic Rafael, la cinta nos traza

la historia de un médico, el Dr. William Harford (Tom Cruise) y su esposa Alice

(Nicole Kidman), acostumbrados a la seguridad y al lujo del Park Avenue

neoyorquino, que se ven de repente involucrados en una extraña aventura

nocturna en la que el sexo -tanto el imaginado como el real- los pone de frente

a sus temores, a sus pulsiones más primarias, a la posibilidad de ver

derrumbada su vida en común. Llevándonos silencioso de la mano, el director nos

hace descender hacia un infierno personal, donde conoceremos una galería de

seres noctámbulos que buscan placer sin importar precio o consecuencias.

Sin embargo, la capacidad de delicadeza erótica que Kubrick alguna vez

mostrara en Lolita ya no tiene nada que ver con la frialdad

vista aquí, donde el sexo y la desnudez fueron desprovistos de todo erotismo:

en las famosas escenas de la orgía que el filme nos presenta todos portan una máscara

y usan disfraces. Nadie allí puede en realidad tocarse, ni besarse, ni verse a

los ojos, y por lo general apenas hablan. El sexo se reduce entonces a un

gótico acto ritual de satisfacción individual, perverso y egoísta. Hay

anonimidad y secreto, pero también aislamiento y soledad y eso nos lleva al

tema clave de su cine último: la deshumanización de la sociedad. Y el ángulo

aquí elegido fueron las causas y los efectos del sexo despersonalizado, ese que

la internet nos trae a mares, ese que se puede comprar en una esquina, ese que

nos rebaja y nos destroza.

La novela de Schnitzler nunca niega que el peligro es parte del gozo del

sexo: la orgía es una metáfora que nos advierte que rendirnos a la tentación

puede destruirnos, pero Kubrick pasa por encima de la tentación erótica para

darnos una visión moralista de la decadencia burguesa, en la que nos sorprende

con su gélida distancia, donde incluso por momentos parece que los actores le

estorbaran y le robaran protagonismo a la presentación de la escenografía, a la

profundidad de campo cuidadosamente fotografiada, a la puntillosa exactitud de

cada toma, que son cosas que, conjeturamos, le importaran más.

¿Y como logra Kubrick que todo esto tenga sentido para nosotros?

Transportándonos a una realidad alternativa, bizarra y surreal donde es

factible que al Dr. Harford le ocurra todo lo que alcanza a vivir esa noche, y

donde consigue así que nada en Ojos bien cerrados parezca

tener conexión con cualquier noción reconocible de vida urbana o comportamiento

humano tal como lo conocemos. Son sus licencias dramáticas, las mismas que

revisten el futuro de 2001 y La naranja mecánica,

o la guerra fría del Dr. Strangelove: escenarios soñados, mundos

interiores donde cualquier cosa es permitida. Todo -por supuesto- rodeado de su

habitual maestría técnica: largas secuencias sin cortes, la negativa de la

cámara a permanecer fija y estática, la perfección extrema en cada ángulo, en

cada parlamento de sus actores.

La película concluye con un final abierto a muchas reflexiones. ¿Ha

sobrevivido esta pareja a las revelaciones que mutuamente se han confesado?

¿Que los une ahora, que los atará después? No hay respuestas, sólo la zozobra

de sentirlos inmersos en un mar de dudas y -quizas- rencores no admitidos. Ojos

bien cerrados, lograda o no, trasluce y respeta el sello de su creador, ofreciéndonos

un panorama de sus obsesiones recurrentes: los dudosos argumentos de la moral,

el deseo, la traición, el amor, la pasión y el desborde enloquecido de los

sentidos.

Viendo los filmes de Kubrick como una obra integra es fácil ver que su

cine es independencia artística llevada al nivel donde pocos osan, libertad

creativa reclamada donde otros se arrodillan sumisos, originalidad visual en

medio de los alfabetos repetitivos que dan a otros millones en las taquillas.

Su filmografía está hecha a escala humana y, como mencionábamos antes, es hacia

el hombre a donde Kubrick se dirige. Sin embargo su acercamiento está recorrido

por una particular indiferencia, por una mirada casi que antropológica y que le

impide vernos con ojos más compasivos. Kubrick nos estudia más como arquetipos

que como individuos: nos echa en cara nuestras debilidades y flaquezas, habla

del salvaje que nos habita y que con facilidad sacamos a la superficie, explora

nuestros miedos, se solaza en nuestras obsesiones, se burla de nuestras falsas

certezas, esas que el Dr. Harford de Ojos bien cerrados creía

tan firmes.

De ahí que su cine nos incomode y nos violente, al sentirnos expuestos y

desnudos frente a él. Sus cintas están llenas de seres solitarios, incapaces de

comunicarse o de relacionarse con nadie más, puestos por esto mismo en la

frontera de la psicopatía: al Alex de La naranja mecánica nadie

le importa, ni los reclutas de Nacidos para matar ni los

enmascarados asistentes a la mansión de Ojos bien cerrados tienen

nombre ni pudor, Jack Torrance en El resplandor es incapaz de

reconocer a su familia, invadido por una maldad que no conoce limites de tiempo

o espacio. El director avizora sus mentes y lo que nos muestra es un lugar

enfermizo, tachonado de dolor y dudas, cubierto de rencor. El alma humana como

nido de pesadillas, como fuente de lo ruin. ¿Habrá futuro para nosotros? En

este estado de ideas 2001 nos anticipa que llegaremos al punto

en el que el computador será más imprescindible que cualquiera de nuestros

semejantes… ciencia ficción, claro está.

Pero Kubrick no se detuvo allí: a su descripción sumó la denuncia, la

cual brillaba clara ante nuestros ojos, así estuviera disfrazada de chiste

mordaz en el Dr. Stangelove, de caricatura despiadada en La

naranja mecánica o de juicio moral en La patrulla infernal y

en Ojos bien cerrados. El director se enfrentaba de esta manera a

los militares, a los políticos, a la guerra, a la violencia indiscriminada, y a

la sociedad en decadencia que había sido capaz de gestarlos a todos. Nacidos

para matar es un memorial de agravios, como lo fue La naranja

mecánica: piezas llenas de ira, de quejidos buscando un doliente, uno que

-sin embargo- muchas veces no apareció, pues los mensajes tras sus cintas

parecían a veces difuminarse en medio de su impecable realización artística y

de su virtuosismo técnico.

Por eso su cine está compuesto por imágenes llenas de rigor estético,

pero que a veces tenían menos peso del que podría suponer el espectador

exigente, defraudado al no lograr captar lo que el director quería expresar.

Lecturas crípticas, códigos contradictorios e ideologías no del todo definidas

pueden buscarse y encontrarse en sus películas, pero su interpretación última

pertenece y pertenecerá siempre a su creador, pues como el mismo lo dijo “no

creo que los escritores, los pintores o los cineastas trabajen porque tengan

algo que particularmente quieran decir. Ellos tienen algo que sentir”. Palabras

de un hombre libre.

©Todos los textos de www.tiempodecine.co son de la autoría de Juan Carlos González A.

(TIEMPO de CINE / 7-3-2016)

No hay comentarios:

Publicar un comentario