por Julián Jiménez Jeffernan

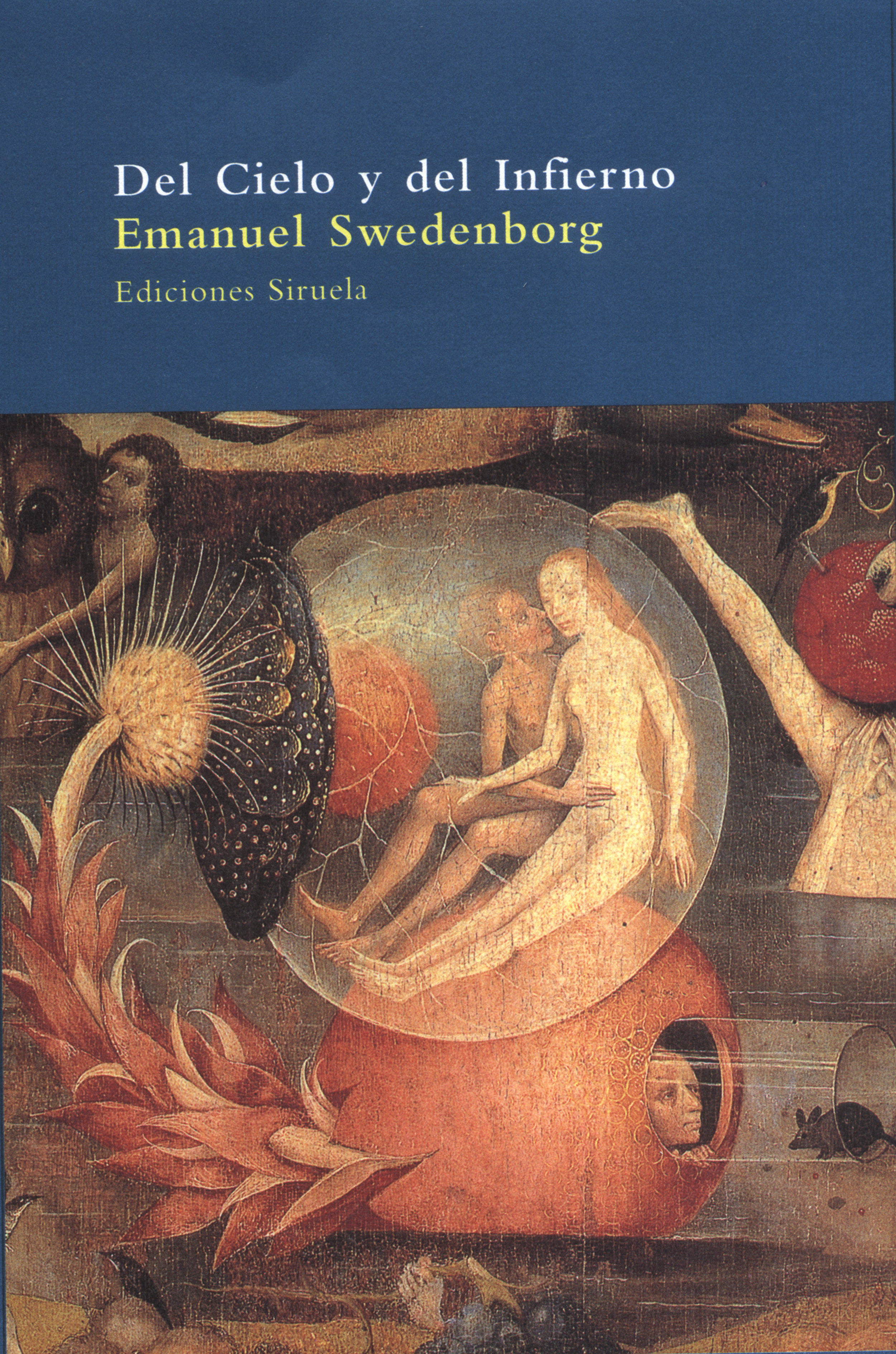

Emanuel Swedenborg, Del

cielo y el infierno, introducción y apéndices de Bernhard Lang, notas de

George F. Dole, Robert H. Kirven y Jonathan S. Rose, traducción de María Tabuyo

y Agustín López, Siruela, Madrid, 2002, 556 pp.

Una edición crítica de una obra de Swedenborg es un desafío. Situar, en el ámbito de la historiografía filosófica, discursos visionarios y apocalípticos deviene una tarea odiosa. Ahora bien, puede realizarse con más astucia que la exhibida por Bernhard Lang en su introducción. Ni la adhesión a una "tradición ecléctica", ni la impregnación "barroca", ni la anticipación "romántica" resultan convincentes como condicionantes necesarios de esta rara escritura. Lang duda entre explicar a Swedenborg desde un pasado teológico (la Biblia y los padres de la Iglesia), filosófico (Plotino) o desde un futuro literario (Blake, Goethe). Pero no explora a fondo la estrategia de expansión hermenéutica que Swedenborg, siguiendo la tradición de Eckhart, desarrolla ostensiblemente: la alegorización caprichosa de metafóricos pasajes bíblicos. Tampoco se profundiza lo bastante en la relación con el pasado neoplatónico: la proximidad con Plotino es vagamente doctrinal, nunca discursiva ni metodológica. Las cosmologías de inspiración neoplatónica y materialista no se analizan en sus derroteros más exóticos (Bruno, John Wilkins, Cyrano de Bergerac, Huygens, Fontenelle). La otra opción: llegar a Swedenborg desde sus herederos poéticos es una fórmula agotada, y no arroja suficiente luz sobre la inmensa originalidad de su discurso. Tampoco la anotación, a cargo de Dole, Kirven y Rose, resuelve demasiado. Les interesa más relacionar esta obra con otras de Swedenborg que identificar las deudas de algunos conceptos decisivos con la tradición filosófica. Nada de esto impide, no obstante, que estemos ante una notable edición de Del cielo y el infierno (1758), cuya versión castellana se hace desde dos versiones inglesas, de 1958 y 2000. La traducción fluye intachable. Tan sólo un apunte: Fernando Savater no es el traductor de la edición abreviada de La vida del doctor Samuel Johnson (Espasa), sino Antonio Dorta.

Existen

muchas razones para leer hoy a Swedenborg. Adelanto una, lateral, para

cinéfilos: situar en perspectiva la confesión in hora mortis que

cierra la cinta de Ridley Scott, Blade Runner: "I have seen ...".

Con idéntico salvoconducto testimonial ("he visto"), ya registrado en

el título (ex auditis et visis), se despliega la prosa abundante del

sueco: un paseo por los cielos y los infiernos en compañía de los ángeles.

"He visto montañas que eran morada de gente malvada demolidas y allanadas,

a veces sacudidas de una punta a otra como sucede en nuestros terremotos. He

visto acantilados hendiéndose hasta el fondo y tragando a los malvados que

estaban sobre ellos. He visto también cómo los ángeles dispersaban varios

cientos de miles de espíritus perversos y los arrojaban al infierno."

Arrogancia sublime. Se preguntaba Lukács en 1911 (Die Seele und die Formen)

cómo podía continuar viviendo el hombre sobre el que se ha posado la mirada del

dios. Se me ocurre una inversión si cabe más punzante: ¿Puede continuar

viviendo el hombre que ha posado su mirada sobre el dios? No es el momento de

cuestionar la veracidad de su testimonio. Como dijera Celan y glosara Derrida:

"¿quién testifica por el testigo?" Aunque Valery ya lo dejó claro en

un excelente ensayo: Swedenborg el erudito se hace literalmente el sueco —con

perdón— ante las visitaciones de Swedenborg el místico; se limita a conceder

carácter trascendental a satisfacciones artesanales (su escritura, su sistema, su

visión construida). En cualquier caso, el latigazo sintáctico ("he

visto") provoca una clausura inmediata del potencial dialéctico del texto

y lo vuelve incontestable. "He visto", "he hablado con los

ángeles cara a cara" no son sino diques de contención argumentativa: una

estrategia para anular la refutación y esquivar la lógica. De ahí que la

interlocución póstuma con Swedenborg haya sido esencialmente lírica, casi nunca

filosófica (Kant es la excepción). Como en toda la tradición visionaria

(Ciceron, Somnium scipionis, Boecio, Langland, visiones de la

poesía del XIV) el testimonio empírico se convierte en la coartada del

místico-visionario. Recuérdense las "señas de experiencia" de Teresa

de Jesús. El rendimiento poético del recurso es indudable, como en el verso

inverosímil de Vaughan: "Vi la eternidad el otro día". O la

contundencia de Whitman tras contemplar un naufragio: "Yo soy el hombre...

yo sufrí... yo estuve allí" ("Song of Myself"). Pero no es

desdeñable el rendimiento narrativo, en novelas bélicas ("yo estuve

allí"), de ciencia ficción, en utopías. El Ensayo sobre la ceguera de

Saramago bien pudiera inspirarse en un pasaje del libro primero de Del

cielo y del infierno, en el que la angustia se apodera de ángeles carentes

de visión (de interioridad, en el fondo) que se ven forzados a abandonar

determinado cielo. Visión-verdad-afecto-felicidad: la extraña lógica que

sostiene esta cadena, de tan alto rendimiento poético, es otra de las razones

para leer hoy a Swedenborg. En este tiempo nuestro, cuando la visión sigue bajo

sospecha ("Yo, cuando cierro los ojos, no veo nada", bostezaba

recientemente Ángel González), no está de más asomarse a la irracionalidad

afectiva de esta escritura visionaria. Anotaba Blake en su edición de

Swedenborg: "Sólo el pensamiento puede crear monstruos, pero los afectos

no pueden". Y son estos afectos de la mirada interior los que provocan la

visión de un mundo recortado, límpido, intensamente descrito, con ese vehemente

realismo figurativo que Auerbach descubría en Dante. Ello permite la liberación

de una culpa antropológica (la división espíritu-naturaleza), fundamento

inexcusable de toda lírica visionaria. Por otro lado, la visión del ángel es

cauterizadora: restaña la herida de lo que será la Trennung, la

separación hegeliana. Contemplar al ángel o al dios supone verificar la

posibilidad de lo espiritual, lo mental, en el ámbito de lo extenso, espacial.

Lo intrigante es que el acceso a esta figuración de lo trascendente sea un

privilegio plebeyo: reservado a campesinos (Piers Plowman), zapateros

(Boehme), caminantes (Bunyan), artesanos (Blake)... De ahí su inmenso potencial

de radicalismo político. Swedenborg fue un modesto científico hasta que

abandonó el Real Colegio de Minas. Tal vez no sea casual que Novalis, ingeniero

de salinas, sintiese idéntica fascinación por la arqueología escatológica: la

mina es ámbito de acceso al infierno o el cielo trascendental. "Soy

minero", asegura el visionario, reitera el deshollinador de Blake, en

paradójica exaltación de su libertad. La plenitud es radical: "A menudo se

me ha permitido ver todo cuanto estaba en el espíritu y por tanto fuera de mi

cuerpo y en compañía de los ángeles. Me daba la impresión de que a algunos los

conocía desde la infancia". Hermosas frases de Swedenborg que nos evocan

una célebre fórmula de Benjamin: "Un ángel nos recuerda a todo lo que

hemos olvidado". La repite Ashbery en Autorretrato en un espejo

convexo: "Tal vez un ángel se parece a todo/ Cuanto hemos

olvidado". Persuasiones similares abundan en James Merrill, cuya trilogía

poética The Changing Light at Sandover, montada sobre un ejercicio

de espiritismo en la ouija, comparte territorios con Swedenborg.

"Nada elude al ángel", asegura Merrill, y esa plenitud angelical ha

sido la aspiración indirecta de tantos poetas posrománticos: Stefan George,

Nerval, Laforge, Juan Ramón Jiménez, Cocteau, Jacob, Alberti o Valente.

Swedenborg

es un escritor alucinado, agresivo, osado. Su descaro nos ha proporcionado una

herencia preciosa. Comparte con otros nórdicos egregios (Eckhart, Boehme,

Hamann) un potente voluntarismo figurativo, una extraña capacidad de suplantar

la realidad con un deseo, profundamente irracional, que traza elocuentes

símbolos, figuras centelleantes. En los detalles teológicos puede resultar tedioso

(la trinidad, la visibilidad de Dios...), pero compensa con su directa

vehemencia descriptiva. Entusiasma cuando nos habla de las facciones distintas

de los ángeles, de los cielos interiores, de la diversidad de los placeres, del

olor fétido que desprenden los lenguajes infernales, de los dulces matrimonios

en el cielo, del fuego de los infiernos ("como el calor de las ruinas

después de una deflagración"), de los arriates de flores en las casas de

los ángeles, del crujir de dientes de los materialistas en los abismos del

infierno. Frente a la concepción negativa de una escatología furtiva y

precintada por la razón (Kant), frente al gesto trágico que desplaza a un deus

absconditus la cifra de todo misterio, tenemos este estallido de

gozosa visibilidad trascendente, fuente de abruptas reconciliaciones.

Swedenborg rebate anticipadamente a Pessoa: "Ver (no) es haber

visto". Nuestra cultura, culpable, trágica, no tolera fácilmente este

positivo estremecimiento. Pero lo intolerable es siempre una medicina. Y este

libro funciona como una extraña cura: cada lector sabrá de qué aridez o

privación está escapando.

(LETRAS LIBRES / 30-9-2002)

(LETRAS LIBRES / 30-9-2002)

No hay comentarios:

Publicar un comentario